ロゴのガイドラインは、ロゴの使用に関する指示やルールをまとめたドキュメントです。

本記事では、ロゴのガイドラインを制作するために考慮すべき要素を説明していきます。

この記事のポイント

- ロゴガイドラインとは、ロゴの正しい使い方を定めたルールブック

- どんな要素を盛り込むべきか(カラー、フォント、使用例など)を解説

- ガイドラインが必要になるタイミングや守らなかった場合のリスクを紹介

- ブランドの一貫性を保ち、価値を高めるために不可欠なドキュメントであることを解説

そもそもロゴとは何か

ロゴとは、ビジネスや商品、サービス、組織などの識別やアイデンティティを表すために用いられる図形や文字のデザインのことです。

ロゴは、単に企業名や商品名を表すだけでなく、ブランドの個性やイメージを表現する重要な要素として、広告やマーケティングにおいて重要な役割を果たします。

プロのデザイナーは以下のようなポイントに注意して制作を行います。

・目的を明確にする

ロゴを制作する前に、その目的や用途を明確にすることが重要です。ロゴが表すブランドの性格やイメージ、対象とするターゲット層、利用する媒体などを考慮しながらデザインすることで、ロゴが効果的に機能するようになります。

・シンプルさと視認性を重視する

ロゴは、できるだけシンプルでわかりやすいデザインにすることが望ましいです。また、さまざまな媒体やサイズで使用されることを考慮して、視認性を確保することが重要です。

・カラーとフォントを慎重に選ぶ

ロゴのカラーやフォントは、ブランドのイメージを表す上で非常に重要な要素です。適切なカラーとフォントを選ぶことで、ブランドのアイデンティティを明確に表現することができます。

・コンセプトやストーリーを取り入れる

ロゴには、ブランドのストーリーやコンセプトを表現することもできます。ロゴが表すイメージやシンボル、カラーなどは、ブランドのコンセプトやストーリーを表現するために利用されることがあります。

ロゴは、ブランドのアイデンティティを表現する非常に重要な要素であり、プロのデザイナーは、目的や用途、シンプルさと視認性、カラーとフォント、コンセプトやストーリーなどを考慮しながら、適切なデザインを制作することが求められます。

詳しくは下記の記事を参考にしてみてください。

参考:ロゴデザインに必要な7つのステップ

ガイドラインが必要になるタイミング

ロゴのガイドラインは、すべての企業や組織にとって必須のものではありません。しかし、以下のような状況では整備しておくことで大きなメリットがあります。

会社やサービスの規模が拡大してきたとき

複数の部署や外部パートナーが関わると、ロゴの使い方が統一されず、ブランドイメージがばらつく可能性があります。

新しい商品・サービスを展開するとき

複数ブランドを扱う場合や、新規事業を立ち上げる際には、統一感を持たせるためのルールが必要です。

多媒体での活用を検討しているとき

印刷物・Webサイト・動画広告など媒体が増えるほど、ルールがなければ誤った使用が発生しやすくなります。

外部の代理店や制作会社に依頼するとき

ガイドラインがあることで、依頼先ごとに説明を繰り返す必要がなく、効率的に正しい活用を促せます。

このように、事業の拡大や新しいチャレンジのタイミングで「ロゴの正しい使い方」を明文化しておくことが、ブランドを守るうえで非常に重要です。

ロゴのガイドラインに含める項目

では実際にロゴのガイドラインに含める項目を下記に紹介していきます。

・ロゴの解説

ロゴの意味や由来、設計コンセプトを説明することで、ロゴの使用目的を明確にします。

目的・ターゲット層

ロゴの使用目的やターゲット層を定めることで、ロゴのイメージに沿ったガイドラインを作成できます。

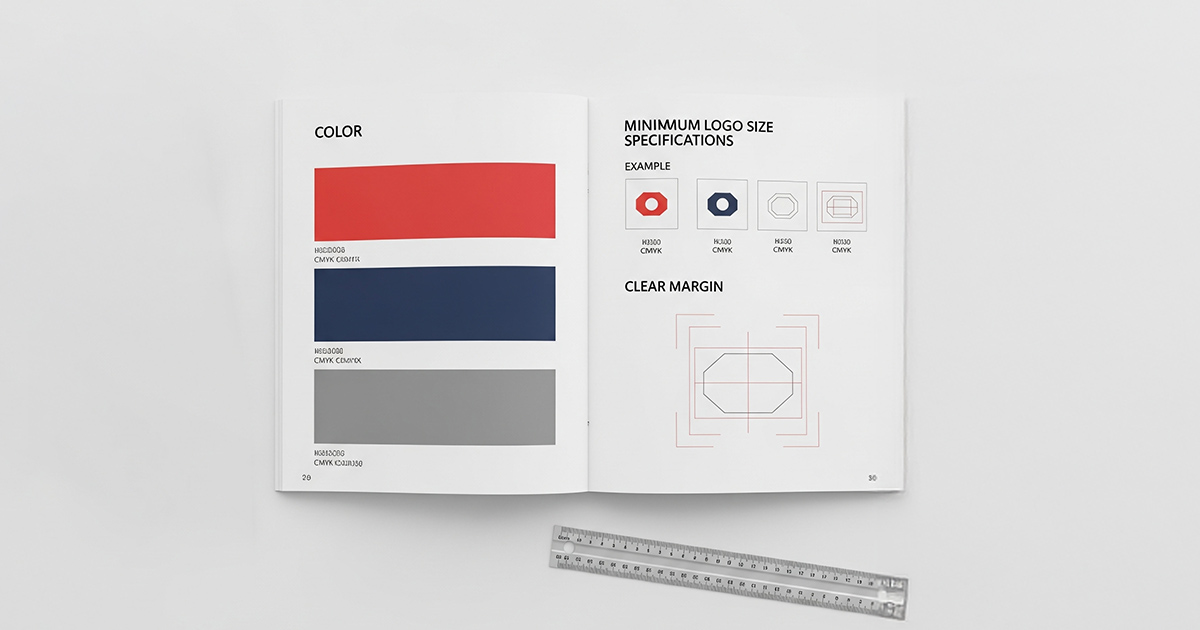

・カラーパレット

ロゴで使用される正式なカラーパレットを決定し、CMYK、RGB、Web用カラーなど、適切なカラーコードを記載します。

・レイアウト

ロゴのレイアウト、余白、最小サイズ、配置などを指定することで、正しい使用方法を示します。

・フォント

ロゴで使用されるフォントファミリー、スタイル、サイズなどを定めます。

フォントには利用方法やライセンスに関する情報が含まれることがあります。

※ベースフォントがある場合やキャッチコピーなどのテキストと一緒に使用する場合などに記載します。

・その他の要素

ロゴに関連するその他の要素(アイコン、イメージ、マスコットなど)について、使用方法や制限を説明します。

・使用例

ロゴがどのような場面で使用されるかを具体的に示し、正しい使用例を示します。

禁止事項(ロゴの変形や色の変更、他の要素との組み合わせなどが禁止されるなど)を示して、ロゴの適切な使用を守るよう記載します。

・ファイル形式

ロゴの使用に必要なファイル形式を指定し、可変サイズ、異なるデバイス、印刷などのニーズに応えます。

・ブランドポリシー

ロゴの使用に関する方針やポリシーを示すことで、ブランドイメージを一貫性を保ちます。

・更新周期

ロゴのガイドラインは、時間が経つにつれて更新が必要になることがあります。そのため、更新周期を設けて、最新の状態に保つようにします。

・印刷物やデジタル媒体における適切な解像度

ロゴが使用される媒体(印刷物、デジタル媒体、動画など)ごとに、適切な解像度を指定し、クオリティの維持を目指します。

・著作権と商標の保護

ロゴの著作権や商標の保護について、ガイドラインに明記しておくことで、法的な問題を未然に防ぐことができます。

以上の要素を考慮しつつ、ロゴのガイドラインを制作することで、ブランドイメージの一貫性を保ち、ロゴの正しい使用を確保することができます。

ロゴガイドラインを遵守せず、ロゴを使用した場合のデメリット

ロゴガイドラインを守らずにロゴを使用すると、以下のようなデメリットが考えられます。

・ブランドアイデンティティの混乱

ロゴガイドラインは、ブランドアイデンティティの一貫性を維持するために重要です。

ロゴガイドラインを守らずにロゴを使用すると、ブランドアイデンティティが混乱し、ブランドイメージが損なわれる可能性があります。

・ブランド価値の低下

ロゴガイドラインを守らずにロゴを使用すると、ブランドの価値が低下する可能性があります。

一貫性のないロゴやブランドアイデンティティは、消費者にとって信頼性の低いブランドと認識される可能性があります。

・法的問題

ロゴガイドラインには、商標や著作権の保護に関する規定が含まれる場合があるため、ロゴガイドラインを守らずにロゴを使用すると、法的な問題が発生する可能性があります。

・マーケティングの混乱

ロゴガイドラインは、マーケティング活動においても重要です。ロゴガイドラインを守らずにロゴを使用すると、広告やプロモーションの効果が低下する可能性があります。

総合的に、ロゴガイドラインを守ることは、ブランドの一貫性、価値、信頼性を維持するために不可欠であり、重要なビジネス上の決断です。

ベイクロスマーケティングが選ばれる理由

ロゴガイドラインは単なるデザインのルールブックではなく、企業全体のブランド戦略に直結する重要な資産です。

ベイクロスマーケティングでは、ロゴ制作にとどまらず以下のような強みを活かしてサポートしています。

EC運用・Web制作の実績が豊富

ロゴをデジタル媒体やECショップでどう見せるかまで踏まえた実践的なガイドラインを構築できます。

ブランディング視点での提案

デザインだけでなく、企業の理念や事業戦略を理解した上で、一貫性のあるブランド表現を支援します。

運用フェーズまで考慮

複数部署・外部パートナーが関わる運用環境を想定し、実際に使いやすいフォーマットやルールを提案します。

ロゴガイドラインの整備は、ブランドを「つくる」ことと同じくらい「守る」ことが大切です。

私たちは、その両面から企業のブランディングを支援します。

よくある質問(FAQ)

Q1. ロゴガイドラインは小規模な会社にも必要ですか?

A. 規模に関わらず、社内外でロゴを多く利用する場合は整備しておくことをおすすめします。

Q2. ロゴガイドラインは誰が作成すべきですか?

A. デザイナーや制作会社が中心となり、経営層やマーケティング担当者が関わる形が一般的です。

Q3. ガイドラインに最低限入れるべき項目は何ですか?

A. ロゴの意味・カラーパレット・フォント・余白や最小サイズ・禁止事項の5点です。

Q4. ロゴガイドラインを持つことでどんなメリットがありますか?

A. ブランドの一貫性を保ち、誤使用を防ぎ、外注や社内制作の効率を高められます。

Q5. ロゴガイドラインの作成にはどのくらいの費用と期間がかかりますか?

A. 内容によりますが、おおよそ1か月程度が目安です。費用については規模感により変動しますので、お気軽にお問い合わせください。

Q6. 一度作ったガイドラインは更新が必要ですか?

A. はい。事業展開やブランド戦略が変わるタイミングで見直すのが望ましいです。

Q7. どんな企業がロゴガイドラインを整備していますか?

A. 上場企業だけでなく、中小企業でも採用強化や新規事業の立ち上げ時に整備するケースが増えています。

Q8. ロゴガイドラインがあると具体的にどんな業務が楽になりますか?

A. 外注依頼や広告制作がスムーズになり、確認や修正の手間が大幅に減ります。

まとめ

ロゴのガイドラインは、ブランドのイメージを守るために非常に重要なドキュメントであり、ロゴを制作するだけでなく、長期的なブランディングの計画においても欠かせないものです。

ベイクロスマーケティングではロゴのデザインだけでなく、ガイドラインや会社のブランドにも目を向けて制作いたします。ぜひお気軽にご相談ください。